„Vom Zeitgenossen zum Vielzeitgenossen“, so schrieb mein timesandmore-Kollege Karlheinz Geißler mir vor einigen Tagen in einer Mail. Jetzt, im Oktober 2020 an einem sonnigen Wochentag, sitze ich im Biergarten hier vor dem oberbayerischen Kloster Reutberg in meiner Heimat – und da erinnere ich mich an diesen Satz und an den Begriff des „Vielzeitgenossen“. Angesichts des über viele und lange Monate unüblichen Anblicks von Menschen in echtem Kontakt an Biertischen schweifen meine Gedanken zurück ins Frühjahr 2020.

Als Folge der Verlangsamung durch die Corona-Krise hatten viele Menschen damals ziemlich plötzlich viel Zeit, manche empfanden es als zu viel Zeit. Es mehrten sich Anzeichen dafür, dass einige das einst Herbeigesehnte nun ratlos machte. Auch das Luxusproblem „zu viel Zeit“ kann als echtes Problem wirken. Das war damals die erste Lehre. Hier auf dem Lande war das eher weniger der Fall, da war eher gepflegte Lässigkeit angesagt beim alleine Sporteln, Garteln usw. In den Großstädten, wo Menschen der Kosten wegen in Kleinstwohnungen lebten, gab es mehr individuelle Krisenerfahrungen. Die Zeiten wurden lang, die Decke kam den Köpfen bedrohlich nahe. Trotz anfangs noch beobachtbarer neuer Kreativität, die es in die Youtube-Kanäle und über soziale Medien auf die Schirme aller schaffte, gab es zeitliche Längen. Das öffentliche Leben sollte „heruntergefahren“ werden – so hatte die Bundeskanzlerin es deutlich gesagt und damit übrigens erstmalig wird diesen Techno-Begriff des „Herunterfahrens“ auf Lebensformen angewendet. In Bayern gab es konsequenter Weise Ausgangsbeschränkungen, die dann peu a peu nachvollzogen wurden. Später wurde daraus nach weiteren Einschränkungen schließlich eine bundesweite Ausgangssperre mit Ausnahmen. Das hatte Auswirkungen auf das soziale und eben auch auf das individuelle Leben. Und diese Auswirkungen waren herausfordernd und anspruchsvoll, auch weil sie das Zeiterleben betrafen. Räumlich war „Daheimbleiben“ angesagt – zeitlich ist das aber das Gegenteil von „Zuhause“. Denn damals war das zeitliche „Zuhause“ oft die Schnelligkeit und die Vergleichzeitigung. Das waren wir gewohnt, kannten es, konnten es, es war uns so vertrat wie das traute Heim. Im Stillstand fühlten sich deshalb nur wenige ZeitgenossInnen zuhause. Das wirkte eher fremd und mehr oder weniger stark verunsichernd. Angesichts quengelnder Kinder, nörgelnder Teenager, im Home Office beruflich erstmalig sozial distanzierter Partner, die sich ständig durch Webmeetings klicken mussten und dann doch abends auf dem Sofa hockten und versuchten, dem Familienleben neue (alte) Routinen und Rituale zu geben, stellen sich allerlei Zeitfragen. Was tun mit der gewonnenen – oder doch eher der verlorenen (?) – Zeit? Wie diese nutzen? Gemeinsam? Einsam? Die Zeit wurde – ganz anders als wir es in der gerade heruntergefahrenen Hektomatikwelt gewohnt waren – zum Thema. Wir machten uns damals im Frühjahr viele Gedanken zur Zeit: Mal lebenspraktisch angesichts der Zeit zuhause, mal philosophisch, mal bezogen auf die herbeigesehnten und vermissten Vergangenheiten, die eigentümlichen neuen Gegenwartserfahrungen, die Zukünfte, die irgendwie anders offen erschienen als sie es vorher waren, die ganzen operativen Fragen der Zeitorganisation in Beruf, Familie, Beziehungen und sozialen Netzwerken – oder dann spät abends, wenn die ganze gewonnene Zeit doch irgendwie verronnen war, endlich auch mal über die eigene Endlichkeit. Diese Gedanken wurden befeuert durch täglich neuerlich erschreckende Zahlen zum Anstieg der Infizierten und der Todesfälle. Und auch dadurch, dass bei den zwangsweise Zuhause gebliebenen die häusliche Gewalt zunahm, es Familientragödien gab und einige Systeme gänzlich kollabierten. Da rückten zentrale Fragen des Menschseins in den Blick: Was sind wir? Und was sind wir für uns selbst und für die anderen? Welche Bedeutung hat die Dauer unseres Lebens für seine Bedeutsamkeit?

Die Corona-Auswirkungen aktivierten im Februar und im März 2020 ganz unterschiedliche Schutz- und Abwehrmechanismen. Es gab Beschwichtiger („Ist ja doch nicht so schlimm, ist doch alles hysterisch übertrieben, ruhig bleiben, weitermachen wie bisher.“), Verleugner („Es wird verschwinden. Eines Tages, wie durch ein Wunder wird es verschwinden.“), Beschuldiger (für den eben schon zitierten amerikanischen Präsidenten war Corona damals ein „ausländischer Virus“, er beschuldigte Europa), Ablenker („Vergesst nicht den Klimawandel …“), und Rationalisierer (die – eher wie ich – die Welt erklärten ;-)) Das war verständlich, denn es ging damals darum, sich das Unerklärliche zu erklären – und anderen auch. Und es erträglich zu machen, was da ertragen werden musste. Diese Schutz- und Abwehrmechanismen[1] erklären aus heutiger Sicht vieles, was damals mit aller individueller Unterschiedlichkeit beobacht- und sichtbar wurde. Die Perspektive dabei war oft vergangenheits- und defizitorientiert. Kein Wunder aus heutiger (Rück-) Sicht, denn all das fand ja unter den Voraussetzungen von Angst und Trauer über das einstweilen verloren geglaubte statt. Es war widersprüchlich: einerseits allenthalben Angst und Bange, andererseits bahnte sich so etwas wie eine neue Aufbruchsstimmung an. Wir taumelten damals in Widersprüchen. Und Widersprüche sind emotional anstrengend, und die von damals hatten ja noch dazu Premiere. Nie zuvor hatte es das alles gegeben. Wir waren durch den Wind, der uns zudem auch noch kräftig um die Ohren blies damals, es ging innerlich und äußerlich drunter und drüber.

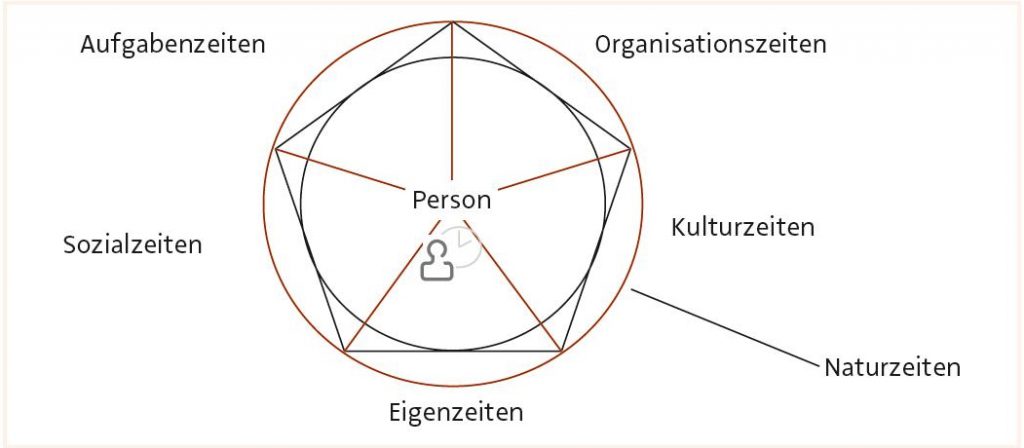

Mein systemischer Lieblingssatz „der Lösung ist die Geschichte des Problems egal“ kreiste mir damals oft im Kopf herum und verwirrte das Areal zwischen meinen Ohren noch mehr – und ich war gespannt, wann denn der Blick auf die Zukunfts- und Ressourcenorientierung gerichtet werden könnte. Und natürlich lies mich mein Thema „Zeit“ nicht los. Zeit hatte ich ja genug. Alle Aufträge wurden am Freitag, den 13.03. innerhalb von drei Stunden abgesagt. Ich dachte in meinem Modell der Zeiten – wie heute auch noch, in einem Fünfeck, das den Nutzen haben kann und hat, die eigenen Zeiten so zu ordnen und zu balancieren, dass günstigstenfalls eine persönliche zeitliche Stimmigkeit entsteht.[2]

Und dann, Ende März war offenbar die Zeit gekommen, dass die ersten Mitmenschen und -denker auf Chancen, auf neue Möglichkeiten und Ressourcen hinwiesen. Eine Münchner Kollegin nannte es damals in einem der boomenden Webinare: „Den Dung im Mist entdecken.“ Zeitungen, Radio- und Fernsehbeiträge änderten bisweilen Ton und Wording – und der Zukunftsforscher Matthias Horx nutzte eine systemische Form des Perspektivwechsels und schlug vor, eine aus der Zukunft gerichtete Perspektive auf das aktuelle Geschehen einzunehmen. Konkret schlug er vor, statt einer Pro-gnose eine Re-gnose zu machen – und sich die aktuelle Situation mal aus dem gut gefüllten Straßencafe im Herbst 2020 anzuschauen.[3] Damals entstand übrigens die Idee mit dem Biergarten am Kloster Reutberg im Oktober 2020 😉

Und dann, Ende März war offenbar die Zeit gekommen, dass die ersten Mitmenschen und -denker auf Chancen, auf neue Möglichkeiten und Ressourcen hinwiesen. Eine Münchner Kollegin nannte es damals in einem der boomenden Webinare: „Den Dung im Mist entdecken.“ Zeitungen, Radio- und Fernsehbeiträge änderten bisweilen Ton und Wording – und der Zukunftsforscher Matthias Horx nutzte eine systemische Form des Perspektivwechsels und schlug vor, eine aus der Zukunft gerichtete Perspektive auf das aktuelle Geschehen einzunehmen. Konkret schlug er vor, statt einer Pro-gnose eine Re-gnose zu machen – und sich die aktuelle Situation mal aus dem gut gefüllten Straßencafe im Herbst 2020 anzuschauen.[3] Damals entstand übrigens die Idee mit dem Biergarten am Kloster Reutberg im Oktober 2020 😉

Wenn wir derart „rückwärts staunen“, wie es Horx in seiner eindrucksvollen Einschätzung tut, dann bekommen wir heute im goldenen Oktober mit der zeitlichen Brille unter anderem folgende Perspektiven zu sehen.

Eigenzeiten

- Es war endlich mal wieder Zeit für Vergessenes und Verschüttetes: „Das wollte ich immer schon …, müsste ich endlich mal wieder …“ Es wurde viel aufgeräumt, repariert, lange Zurückliegendes wurde wieder neu entdeckt, alte Hobbies wurden wiederbelebt, neue angefangen. Unbekanntes und Faszinierendes, wofür bisher nie Zeit war, wurde flugs zum Lernprojekt und zur Eigenzeit: Es wurde musiziert (na ja – eher wars der Versuch), schweißen gelernt, handgewerkelt – und solche Sachen eben. Die Eigenzeiten – jetzt reichlich vorhanden – wurden, so schien es, vielfältiger, weil es für die VielzeitgenossInnen viel davon gab.

- Das waren auch Zeiten für sehr grundlegende Fragen, die sich uns damals aufdrängten: Was ist (mir wirklich) wichtig? Was ist (wirklich) notwendig? Und: Wozu? Letztlich: Was sind meine Bedürfnisse – wenn ich Zeit habe, so wie jetzt? Und was fehlte mir, als ich keine Zeit hatte? Die Zeit- und Selbstkompetenz profitierte von der Reflexion solcher Fragen und Themen. Dank der reflexiven Eigenzeiten, die wir uns aus gegebenem Anlass geben mussten.

- Es gab mal wieder Zeit für die gepflegte Langeweile. Denn es dauerte eine lange Weile bis die individuelle Zeitorganisation so weit war, eine möglichst stimmige zeitliche „Auslastung“ aus dem nicht vorhandenen Hut zu zaubern. Und: War doch gar nicht so schlimm, die Sache mit der Langeweile. Mittlerweile werden erste Stimmen laut, die sie vermissen wollen …

- Da kann ich ja nur lachen! Übrigens ist das Lachen eine Eigenzeitform, die ich damals überraschender Weise bei mir und anderen stark beobachtet habe: Humor und Lachen haben mich immer wieder gefreut. Und andere womöglich auch. Sonst gab’s ja auch nicht viel zu lachen.

- Es gab damals offenbar eine Menge Menschen, die sich ihre Langeweile damit vertrieben, lustige Videos in ihren Wohnungen zu produzieren und ins Netz zu stellen. Einige waren wirklich total witzig und komisch. Zeit zum Lachen. Das freut ja bekanntermaßen unser Hirn und es reagiert mit positiven Gefühlen. Die konnten wir damals gut gebrauchen.

- Klar schwappten auch unzählige Angebote der Selbstoptimierungswelle, die in wenigen Tagen auf online umgestrickt wurden in unsere Wohn- und Esszimmer, in unsere Home-Offices und Fitnesskeller. Wie wild wurde da gestrampelt, gezappelt und sich wieder aufgerappelt, die Mitte gefunden in der Online-Meditation oder die nun schwer eingeschränkte Beweglichkeit im Online-Yoga trainiert. Zeiten, die vorher anderen Ortes und zu anderen Zeiten, oft gemeinsam mit anderen verbracht wurden, die wurden jetzt zu selbstbestimmten Eigenzeiten.

- …

Sozialzeiten

- Familien etablierten neue Rituale, es gab wieder Spielenachmittage und -abende, gemeinsame Ordnungsangriffe auf riesige Familien-Fotosammlungen, auf Spielzeug-, Bücher- und Kleidersammlungen – verbunden mit neuen gemeinsamen Erfahrungen von Nähe und Begegnung. Die oft geschundenen und zusammengedampften Sozialzeiten erlebten bei den Daheimgebliebenen, den sozial zwangsdistanzierten, eine Wiederauferstehung. Für einige war es auch eine Neuerscheinung, denn sie hatten Zeiten in der Familie zuvor so nie erlebt. Zeit dafür war’s ja mal.

- Virtuelle Formen der Kooperation und Kollaboration wurden quasi übers Wochenende auch da zum Standard, wo bislang eher bremsend rumgeeiert wurde mit solchen Arbeitsformen. Viele verbrachten ihre Aufgabenzeiten nun im Home-Office und nutzen mit steigender Tendenz virtuelle Formen der Zusammenarbeit. Es wurde geskypt, gezoomt, geteamst, gewebExt und es entstanden neue Sozialzeiten im Netz – manchmal auch verbundenen mit ganz überraschenden Einblicken, z.B. auf die täglich wechselnde Kleidung bei den Online-Meetings (mal Fußballtrikot, mal schwarzer Anzug) und auf die Wohnungseinrichtung der KollegInnen, die ich sonst nie zu Gesicht bekommen hätte. Was Anlass gab, sich mal zu verabreden für später, der Zeit „danach“ … Sozialzeiten wurden reicher und qualitätsvoller.

- Es wurde viel Neues erfunden, um die gemeinsam gewonnene – und manchmal auch belastende – Zeit zu gestalten. Dies wurde in Foren und in den Medien zur Verfügung gestellt und ausgetauscht. Sozialzeiten nahmen neue Formen an. Es wurden Spiele erfunden, Wettkämpfe in engen Wohnungen (und/oder im Netz) ausgetragen und gemeinsam neue Gerichte erfunden und gekocht (denn die bekannten waren angesichts der Wiederholungen bald fad geworden).

- Die Zeiten im Netz nahmen stark zu. Anfangs wurde befürchtet, die Netze könnten es nicht schaffen und würden angesichts des erhöhten Datenvolumens zusammenbrechen. Der Videokonferenz-Verkehr stieg in der ersten Woche ab 16.03. um etwa 50 Prozent an, der Verkehr von Chat-Programmen wie WhatsApp verfünffachte sich innerhalb weniger Tage.[4] Mehr Sozialzeiten als je zuvor, so schien es, nur anders.

- …

Aufgabenzeiten

- Wurde zuvor oft an den Aufgabenzeiten, die die Kernaufgaben ja brauchen, rumgeschnippelt, so kehrte damals die Zeit zu den Aufgaben zurück. Im Home-Office ohne Störungen bleibt Zeit für Sorgfalt, Qualität und Kontinuität. Ich hoffe, dass kann ich jetzt, wo wir wieder „frei“ sind, beibehalten.

- Es wurde mal wieder was (vieles?!) fertiggemacht. Nicht nur Liegengebliebenes endlich mal abgeschlossen, auch neu Begonnenes wurde zu einem Ende gebracht – ohne wie früher üblich, gleich ins nächste Projekt zu stolpern. „Gut anfangen und schlecht geendet, heißt das ganze Werk geschändet.“ Dieser sprichwörtliche frühere Dauerzustand wich tendenziell der Rückkehr zum guten Abschluss. Denn erst wer am Ende ist, kann gut von vorne anfangen 😉[5] Das ist psychologisch nicht uninteressant. Vielleicht hat es was damit zu tun, dass uns das Ende damals so nahekam und wir diese Realität, die wir sonst gerne verdrängt hatten, zum Anlass nahmen im Kleinen – zum Beispiel in der Bearbeitung unserer Aufgaben – gut Schluss zu machen.

- Es gab plötzlich ganz viele völlig neue Aufgabenprofile angesichts der zahllosen Online-Ideen und der Notwendigkeit, sich neue Aufgabenformate zu überlegen, um weiter die eigene Existenz zu sichern. In meinem Feld waren das Online-Beratungs- und Lernformate, die innerhalb einer Woche die ganze Szene umkrempelten. Deshalb kann ich heute hier im Biergarten sitzen – mitten in der Woche. Mein nächstes Webinar ist erst morgen, dazu zwei Telefoncoachings und ein Transfer-Videochat mit jungen Führungskräften. Das hatte ich zuvor natürlich auf dem Schirm, aber jetzt musste ich es machen. Heute sind meine Aufgaben ganz anders geschnitten. Und meine berufliche Reisezeit im vierten Quartal ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert. Das hatte ich früher immer herbeigesehnt.

- Es purzelten (neben viel Wort- und sonstigem sinnverdünntem Müll) permanent neue prima Ideen aus dem Netz, aus denen sich private, freiwillige oder berufliche Aufgaben entwickeln ließen. Die Kreativität in der Aufgabendimension nahm in einem für mich ungeahntem Maße zu.

- Es rückten zuvor kaum gesehene oder eher unattraktive oder undankbare Aufgaben in den Fokus. Tagelang applaudierten wir abends auf dem Balkon für das Pflege- und Krankenhauspersonal. Im Spätsommer dann endlich die jahrelang geforderte Erhöhung der Einkommen für gesellschaftlich wichtige Tätigkeiten durch ein Sonderprogramm der europäischen Union. Zeit wurde es ja.

- Ehrenamtliche Aufgabenzeiten wurden erst durch die Ausgangsbeschränkungen begrenzt – und dann nahmen sie zu. Zwischenzeitlich waren neue Formen gesucht und gefunden worden. Und es waren neue Formationen entstanden, um die künftigen Herausforderungen angesichts der exponentiellen Zunahme der Infizierten angehen zu können. Hier in Oberbayern bekam die Initiative des Netzwerkes „Mitanand“ in Kooperation mit Verwaltungsgemeinschaft und Kirchengemeinden viel Zuspruch, um Bedürftige der Risikogruppen zu versorgen.[6] Diese neuen ehrenamtlichen Formationen gaben dem Netzwerkgedanken neue Power. Ich bin mal gespannt, wie das so weitergeht.

- …

Organisationszeiten

- Wir wurden in die Selbstorganisation organisiert. Die Organisationen organisierten unsere Home-Offices, die Arbeitsmittel, die Kommunikationswege – und fertig. Und dann konnten wir uns organisieren so wie wir es wollten. Wir mussten es aber auch. Nach kurzer Eingewöhnung klappte das prima.

- Und – das berichten viele Kolleginnen und Teilnehmerinnen aus Organisationen – die gefürchteten Meetingtermine gingen zurück. Die Online-Meetings waren viel disziplinierter und zeitlich besser begrenzt. Die dichtere Sprachkommunikation in virtuellen Räumen reduzierte die früher gefürchteten Mailfluten. Hoffentlich bleibt uns das erhalten …

- Organisationale Routinen und Prozesse wurden auf den Prüfstand gestellt, weil sie ohnehin angeschaut und angepasst werden mussten angesichts der veränderten Bedingungen. Das führte dazu, dass die Organisationszeiten, die dadurch entstehen, dass die Organisation (in unzähligen Stäben, Referaten, Fachabteilungen), die Organisation (vermeintlich immer besser) zu organisieren versucht, dass diese „Organisationzeiten“ zurückgegangen sind zugunsten von mehr Eigenverantwortlichkeit und Lebendigkeit. Einige Kollegen und Kunden vermuten sogar, jetzt endlich könne sowas wie die vielbesungene „Agilität“ gelingen. Na ja: die (Organisations-) Zeit wird’s zeigen.

- …

Kulturzeiten

- Es entwickelten sich Zeitkulturen, wie wir sie noch im Februar dieses Jahres nicht auf dem Schirm hatten. Der Schirm wurde dann zum Bildschirm, zur Oberfläche, die aber entgegen den üblichen Verdächtigungen einen ungeahnten Tiefgang ermöglichte. Die Zeiten im Netz, bislang oft als verschwenderisch und oberflächlich verschrien, bekamen eine neue Qualität. Wir kamen uns im Familienchat näher als auf manch langweiligem Familientreffen (das wir zudem oft kurzfristig absagen mussten, leider …). Die Zeiten im Netz wurden uns wertvoll. Sie bekamen die Qualität von Nähe und echter Begegnung. Nähe, so scheint es, braucht auch Distanz. Ich hoffe, es gelingt uns diese Distanzhalter zu erhalten. Denn so viel Nähe, wie ich seit dem Frühjahr erfahren hab, möchte ich nicht missen. Und die Zeiten dafür auch nicht.

- Diese Netzzeiterfahrungen wurden dann auch prägend für unsere „echten Begegnungen“. Die fanden ja dann auch auf Distanz – ohne Umarmungen und die ganzen üblichen Bussis – von Balkon zu Balkon statt. Da wurde zusammen geklatscht und gesungen. Ein neues Miteinander wurde uns möglich. Zeiten miteinander aus der sozialen Distanz heraus.

- In vielen Familien wurde es zur Kultur, Zeit miteinander im Netz zu verbringen. Wir behalten diese Kulturzeiten bei. Sie sind uns gleichwie „heilige“ Rituale geworden.

- …

Naturzeiten

- In meiner Wahrnehmung zog es viele Menschen in die Natur. Der Spaziergang erlebte eine Renaissance. Zeiten in der Natur wurden wiederentdeckt.

- Am Samstag, dem 21.03.2020 schlug der Chef des Bundes Deutscher Forstleute vor, Bäume zu umarmen. „Der Aufenthalt unter Bäumen unterstütze das Immunsystem, senke den Stresslevel und stärke den Körper.“[7] Na ja, dachte ich mir – und dachte mir das meine. Was die Zeit zu Hause bei mir seither ausgelöst hat, ist eine höhere Sensibilität für die Rhythmen der (inneren und äußeren) Natur, die ich als sogenannter Zeitforscher zwar immer benannt, aber meist doch kreativ ignoriert hatte. Ich habe seither die Jahreszeiten, die Tages- und Nachtzeiten, Sonnenauf- und Sonnenuntergänge bewusster wahrgenommen und mich immer wieder gefragt, welche Zeit wann für was für mich geeignet ist. Und ja: Heute war schönes Herbstwetter: Zeit für einen Spaziergang in Bayerns schönsten Biergarten und einen Blick in die Natur.[8]

- Daheimbleiben, Mobilität einschränken, Reisen vermeiden – das hatte sicher auch nicht unbeträchtlichen Einfluss auf den Klimaschutz. Das hatte keiner so auf dem Schirm: dass eine Orientierung an einer Naturzeit – hier der Lebenszeit, der Ansteckungs- und der Ausbreitungszeit des Virus – dazu führt, dass die Natur auch mal wieder Zeit hatte, Luft zu holen. Ich hoffe, das bleibt so. Und hole jetzt mal tief Luft.

Damals, im März 2020, schrieb der Zukunftsforscher Matthias Horx: „Verzichte müssen nicht unbedingt Verluste bedeuten, sondern können sogar neue Möglichkeitsräume eröffnen.“

Die jetzt erstmals sich verlangsamende Krise hat bei allen Toten, allen Unfassbarkeiten, allen Grausamkeiten, Opfern, Zusammenbrüchen und Einschränkungen, die sie für uns bisher bereit hielt, sehr weitreichende positive Auswirkungen auf Miteinander und Kulturentwicklung. Das bleibt festzuhalten und ich hoffe, wir können es „eine Zeit lang“ festhalten.

Einige VielzeitgenossInnen antworten einstweilen heute auf die Frage „Was tun?“ aus dem Titel dieser Blognews mit einem überzeugten: „Nix!“

Auch schön. Heute wäre viel zu tun. Aber ich tue nix – und genieße die Herbstsonne im Biergarten. Immerhin sind meine Zeiten ja gerettet.

Gute Zeiten mit Gesundheit und Gelassenheit.

***

[1] Die hier genannten Schutz- und Abwehrmechanismen gehen zurück auf: Satir, Virginia: Kommunikation, Selbstwert, Kongruenz. Konzepte und Perspektiven familientherapeutischer Praxis, Paderborn, Junfermann-Verlag 1994, aktuell in 9. Auflage.

[2] Orthey, Frank Michael. Zeitumstellung. Für einen guten Umgang mit der Zeit. Haufe-Lexware, Freiburg 2017

[3] Sehr lesenswert „Die Welt nach Corona“: https://www.horx.com/48-die-welt-nach-corona/

[4] BILD am 18.03.2020: https://www.bild.de/digital/internet/internet/coronavirus-wie-homeoffice-und-streaming-aufs-festnetz-wirken-69442866.bild.html

[5] Frei nach Karl Valentin.

[6] http://asyl-reisagrei.de/blog/

[7] Süddeutsche Zeitung vom 21./22. März 2020, Nr. 68, S. 10, Panorama

[8] https://www.klosterbraeustueberl.de/

***

Für diejenigen, die Lust haben, die Zeit während und nach der Corona-Krise mit Lesen zu befüllen, gibt es die „Zeitzeichen“, mein neues „ABC unserer Zeit“. Dort finden Sie Texte und Impulse für gute Zeiten, z.B. zu den Stichworten: Abschluss – Anfang – Augenblick – Auszeit – Beschleunigung- Chillen – Dauer – Eigenzeit – Eile – Endlichkeit – Entschleunigung – Ewigkeit – Fastenzeit – Gelassenheit – Hektik – Knappheit – Langeweile – Langsamkeit – Moment – Muße – Naturzeit – Pause – Qualitätszeit – Rasten – Rituale – Schnelligkeit – Sofortness – Sommerzeit – Stau – Takt – Rhythmus – Trödeln – Uhr – Unterbrechung – Urlaubszeit – Vergleichzeitigung – Warten – Weile – Wiederholung – Zeitfenster – Zeitfresser – Zeitmanagement – Zeitmangel – Zeitverlust – Zeitwohlstand – Zukunft – Zwischenzeit.

Gute Zeiten!

ZEITZEICHEN

Ein ABC unserer Zeit.

ISBN 978-3-7504-3216-1

€ 19,99 [D] incl. MwSt.

Erhältlich bei BoD: https://www.bod.de/buchshop/zeitzeichen-frank-michael-orthey-9783750432161

P.S.: Auch dieser Blogbeitrag wird dann im nächsten Jahr in den neuen Zeitzeichen erscheinen.

0 Kommentare