Woher bekommen wir in postmodernen, postmaterialistischen oder schlimmer noch: in postfaktischen Zeiten unsere Sicherheit? Die Sicherheit, die wir brauchen, um für uns und andere stimmig leben, arbeiten und sein zu können. Die Sicherheit, die uns keine der verlustig gegangenen „großen Erzählungen“ (Lyotard), keine staatlichen, gesellschaftlichen und religiösen Institutionen mehr bieten kann. Weil eben alles irgendwie vielfältig und uneindeutig geworden ist in der VUKA-Welt, die von Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität gekennzeichnet sein soll. Insofern ist das eine große, eine wichtige und eine sehr drängende Frage, die tragfähige, pragmatische Antworten sucht. Zu erschreckend sind die momentan offerierten vermeintlichen Ersatzsicherheiten, die schnelle Ordnung und Orientierung verheißen und eine bedrückende Gefolgschaft haben. Sie reichen von der Straße bis in höchste politische Ämter und schrecken vor nichts zurück, was das Gefühl von Sicherheit auslöst bei denjenigen, die sich abgehängt fühlen. Und sei es noch so absurd oder als ewig Gestriges längst verabschiedet gewesen. Gegenseitig verkündet man sich gebetsmühlenhaft substanzlose und sinnverdünnte „Wahrheiten“, multipliziert sie medial und schon wird daraus etwas, das massenhaft geteilt wird und – einfach so, ohne belastbare Referenz – als Sicherheit und gleichzeitig als deren Versicherung wirkt. Dieses „schwache Denken“ (Rolf Arnold) ist nicht nur intellektuell und ästhetisch eine Zumutung, sondern es kann gefährlich werden für Menschen, ihr Miteinander, für die Gesellschaft, Organisationen und unsere Kulturen. Für die Welt.

Insofern ist das eine gewichtige Frage, woher die Sicherheiten denn kommen sollen.

Eine Antwort auf diese Frage endet beim Selbst. Bei der Selbst-Sicherheit. Beim Selbst-Vertrauen.

Wenn aller Untergrund also derart glitschig geworden ist, wie bleibe ich dann selbst auf den Beinen? Falle nicht um oder hin, verletze mich nicht, sondern behalte einen festen Stand.

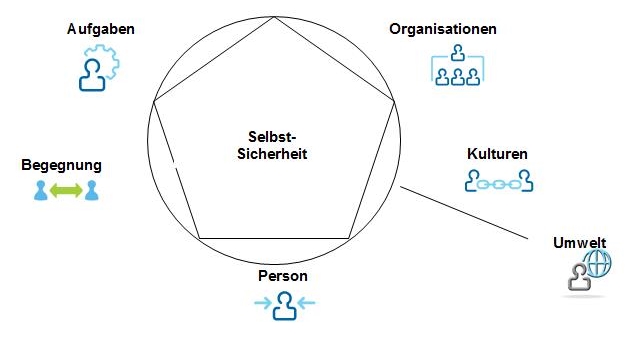

Auf den Beinen kann ich dann bleiben, wenn ich selbst gut ausbalanciert bin – in meinem Selbst. Denn dann kann ich ohne fremde Hilfe oder Stütze die Balance halten, Stabilität finden. Ohne neue vermeintlich Sicherheit gebende trügerische Einredungen. Nur für mich. Der Schlüssel liegt beim Selbst. Also bei mir selbst. Selbst-Sicherheit heißt: guter Kontakt zu sich selbst, zur eigenen Person, zu den eigenen Fähigkeiten, Ressourcen und Emotionen. Bedeutet: sie zu kennen, sie zu akzeptieren und sie zu mögen. Und sich selbst. Selbst-Sicherheit heißt auch: stimmige Begegnungen mit anderen. Gut ausbalanciert bezogen auf eigene Nähe-Distanz-Bedürfnisse. Kontakt mit anderen Menschen, der lebendig ist und hält. Und dies zu mögen. Selbst-Sicherheit heißt zudem, sich in bestimmten Aufgaben wiederzufinden – das müssen nicht oder nicht nur berufliche, können auch z.B. ehrenamtliche sein. Und diese zu mögen. Wie auch sich zu bestimmten organisationalen und kulturellen Kontexten zugehörig zu fühlen. Und dies zu schätzen und zu mögen. Wie auch die Welt oder die Umwelt. Zumindest in einem bestimmten Teil. Der braucht nicht groß sein, kann ein Lieblingsort in der Natur, ein Blick oder eine Perspektive sein. Die ich mag.

Sie haben es bemerkt – und darauf kommt es an, denn so funktioniert unser Gehirn: Wenn wir etwas mögen, dann können wir uns selbst sicher sein. Dafür sorgt schon unser Gehirn, das auf positive emotionale Zustände mit der (Re-) Aktivierung von positiven Vernetzungen reagiert. Und die lassen uns Stabilität und Sicherheit fühlen. Soviel ist sicher. Das ist viel innere Sicherheit heutzutage, wo es so wenig davon von außen gibt. Was jede/r mag, das weiß sie und er nur selbst. Insofern gibt es nur besondere, höchstpersönliche innere Sicherheiten. Keine verallgemeinernde, universal gültige. Wenn jede/r gut für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Wenn das Sich-Sorgen sich auf wirkliches, sprich positiv emotionales „Mögen“ bezieht, dann gilt dieser Satz. Nebst aller Risiken und Nebenwirkungen, die dieses Konzept zum Beispiel durch biografisch erlittene Verletzungen mit sich bringt: Wer nicht gemocht wurde, der- oder diejenige hat auch verschobene Vorstellungen davon im Gehirn verschaltet, was als „Mögen“ positiv emotional wirkt. Es ist also kein Standardrezept, das mit dem Selbst und mit dem Mögen. Aber immerhin ein Ansatz, der die vorhandene Unterschiedlichkeit ernst- und aufnimmt und nicht einebnet, der den Erwerb von Sicherheit da verortet, wo er sowieso zusammenkonstruiert wird. In den Untiefen unseres selbstorganisiert funktionieren Gehirns, das uns auch etwas beschert, das wir „Selbst“ nennen. Wenn wir das gut kennen, ja mögen, dann können wir uns in der Tat sicher fühlen.[1]

Es bleibt zwar – wie zu befürchten war – alles an einem selbst hängen, aber irgendwie ist das ja auch viel Freiheit und Autonomie. Für diejenigen, die es mögen. Die können sich selbst sicher sein – und darauf vertrauen. Bei allen Zweifeln, die eine tragfähige Sicherheit zur eigenen Überprüfung immer auch braucht. „Wer sich nämlich ganz sicher ist, ist ein Sicherheitsrisiko für den Rest.“[2]

Für diese Form von Sicherheit arbeiten wir. An den Bedingungen dieser Möglichkeit.

***

[1] Ein unterhaltsamer, kritischer und anregender Überblick über den Stand der Gehirnforschung, auf die ich hier Bezug nehme findet sich in: Eckoldt, Matthias. Kann das Gehirn das Gehirn verstehen? Gespräche über Gehirnforschung und die Grenzen unserer Erkenntnis. Carl-Auer-Systeme Verlag, 2. Auflage, Heidelberg 2014

[2] Vgl.: Wolf Lotter: Die innere Sicherheit. brand eins. 20. Jahrgang, Heft 3 März 2018. S. 42 – 28. Das ist ein Sicherheitsheft.

0 Kommentare