Irgendwie muss ich mich im „Sommerloch“ gewähnt haben (und bemerke gerade, dass das „Sommerloch“ doch auch mal ein Thema für einen Blogbeitrag zum Thema Zeit sein könnte). Jedenfalls fand ich mich vor einigen Sommertagen vor meinem Bücherregal mit Blick auf die Systemtheorieabteilung. Viel Zerfleddertes und Zerlesenes, bekannte und unbekannt gewordene Titel, gelbe Post-its, die aus Büchern herausragten. Neugierig (und sentimental) geworden, griff ich zu. Und die Zeit nahm einen anderen als den gedachten Verlauf.

„Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, dass es Systeme gibt“. (Luhmann 1993, S. 30).[1] So beginnt Niklas Luhmann das erste Kapitel seines Systemtheorieklassikers „Soziale Systeme“. Systeme „entstehen“, indem BeobachterInnen sie von ihrer Umwelt unterscheiden. Dadurch wird Komplexität reduziert. Nicht mehr alles (Umwelt) ist möglich, sondern nur das, was für das unterschiedene System „Sinn“ macht: Sachlichen, zeitlichen und/oder sozialen Sinn. Sinn, so Luhmann, „erscheint daher in der Zeit und kann jederzeit auf zeitliche Unterscheidungen umschalten, das heißt: Zeit benutzen, um Komplexität zu reduzieren, nämlich Vergangenes als nicht mehr aktuell und Künftiges als noch nicht aktuell zu behandeln“ (Luhmann 1997, S. 53).[2] Zeit wird insofern als Beobachtung der Wirklichkeit aufgrund der Differenz von Vergangenheit und Zukunft bestimmt. Vergangenheit und Zukunft sind Möglichkeitshorizonte gegenwärtiger Wirklichkeiten, die Sinnsysteme (psychische und soziale Systeme) zwischen Aktualität und Potenzialität konstruieren. Systeme differenzieren sich insofern auch in der Zeitdimension aus. Sie entwerfen sich Vergangenheiten und Zukünfte, die zu denjenigen Gegenwarten passen, die sie gerade funktional brauchen, um sich von ihrer Umwelt zu unterscheiden. Und da dieses Unterscheiden von Beobachtern vollzogen wird, brauchen Beobachter Zeit. Es kann nicht alles gleichzeitig beobachtet werden. Deshalb verwenden Beobachter die vorher/nachher-Unterscheidung und reduzieren so Komplexität. Damit werden Systeme auch zeitlich unterscheidbar. „Was ein System als eigene Zeit ausdifferenzieren kann, ergibt sich aus dem so ausgewählten Zusammenhang ausgewählter künftiger und vergangener Ereignisse. Es ist die Zeit, die man „haben“ kann; die Zeit, die knapp werden kann; die Zeit der Eile und der Langeweile. In ihrer Funktion, Zukünftiges und Vergangenes zu verknüpfen kann die Gegenwart unter Druck geraten.“ (Luhmann 1993, S. 255)

Soweit die Systemtheorie – wissende BeobachterInnen nicken verwirrt bis zustimmend, besonders angesichts des letzten Satzes. Denn das kennen sie, das die Gegenwart unter Druck gerät. Sie nennen es gerne Zeitdruck und ahnen nun womöglich, was gemeint ist. Es ist ein Druck, der heutzutage verschärft dadurch wahrgenommen wird, dass das Erleben der Gegenwart durch Erwartungen überfordert wird. Dies hat uns Niklas Luhmann im Jahre 1968 (!) so trefflich als „Überforderung des Erlebens durch Erwartungen“ formuliert.[3] Diese Erwartungen werden durch einen Überschuss an möglichen Vergangenheiten und Zukünften befeuert. Wir brauchen Zeit für Selektion, für das Entscheiden bei zunehmend unklareren Entscheidungsgrundlagen, weil etablierte Referenzen in der sogenannten VUCA-Welt nicht mehr gültig sind. Das Ergebnis nennen wir „Zeitprobleme“. Letztlich handelt es sich aber um andere Probleme, die sich in der Zeitdimension auswirken, weil entschieden werden muss, ob und mit welcher Relevanz diese vergangenen und zukünftigen Potenzialitäten für die Aktualität der Gegenwart relevant sind. Jetzt stöhnt der Beobachter auf – nicht nur angesichts der Sätze, auch angesichts der sich anbahnenden Erkenntnis, dass das, was er oder sie verlegenheitshalber „Zeitdruck“ nennt, letztlich auf ihn bzw. sie selbst hinausläuft. Luhmann legt noch einen obendrauf und steigert das Stöhnen: „Bei komplexeren sozialen Systemen kommt es überdies gleichzeitig zu Zeitdruck und zu unausgefüllter Zeit, zu Zeitdruck bei einigen Operationen und zu Wartezeiten bei anderen.“ (ebd.) Der unter Termindruck im Projekt sich auf der Autobahn dahinstauende Beobachter nickt wissend. Fritz B. Simon gibt dem Anfangsverdacht Nahrung, dass das Thema ein beobachterabhängiges ist: „Die Konstruktion einer gegenwärtigen Vergangenheit und einer gegenwärtigen Zukunft sind von den aktuellen Bedingungen des Beobachters und Beobachtens, d.h. Zielen, Wünschen, Befürchtungen und Hoffnungen etc., (mit-) bestimmt, sodass vergangene Gegenwart wie auch zukünftige Gegenwart in der Regel positiv und/oder negativ idealisiert werden.“ (Simon 2018, S. 36)[4] Genau, ab morgen wird alles besser!

Und dann? Und nun?

Luhmann: „Zeitautonomie hat mithin für das System eigene Folgeprobleme, die eigene Lösungsansätze erfordern. Sie ist andererseits eine unerlässliche Autonomie in Sachfragen. Müsste ein System auf Umweltereignisse, die es betreffen, immer in dem Zeitpunkt reagieren, in dem sie vorkommen, hätte es kaum Chancen zur Wahl seiner Reaktionsweisen. Nur Voraussicht einerseits und Verzögerung der Reaktion andererseits eröffnen einen Spielraum für eigene Strategien.“ (Luhmann 1993, S. 255) Heißt etwas bodenständiger formuliert: Zu verlangsamen und sich vorausschauend Zeit nehmen für die Dinge, die ihre Zeit bekommen sollen. Damit diese dann ihre Zeit auch bekommen können.

Damit ist die Perspektive klar: Es gibt nur besondere, sprich dem Beobachter angepasste Strategien im Umgang mit dem, was er sich da an Zeit so zusammenkonstruiert zwischen Vergangenheiten und Zukünften, die ihn günstigstenfalls befähigen, sich seine Zeit zwischen System und Umwelt anders zu konstruieren und sich selbst zeitautonomer zu erleben. Damit das klappt, brauchen Beobachter ein tiefes Verständnis ihrer eigenen Systemlogik als Beobachter, sollten also wissen, wie sie „ticken“. Das gilt für psychische und soziale Systeme, die auf Basis der Kenntnis ihrer Ziele und der darunterliegenden Bedürfnisse so etwas erreichen können wie eine zeitliche Stimmigkeit, die sie dann an sich beobachten könnten. Das wäre ein Zustand, in dem die aktuellen Beobachterergebnisse zur Zeit passen, heißt also, dass die gerade konstruierte Gegenwart in ihrer Zeitlichkeit ein stimmiges Produkt aus den ausgewählten möglichen Vergangenheiten und Zukünften sein kann. Emotionales Befinden und seine Rationalisierungen würden das goutieren.

Wir arbeiten uns im Ringen um „Zeitautonomie“ an der Grenze von System und Umwelt ab – und manche ZeitgenossInnen reiben sich an ihr auch auf. Abgrenzung heißt das Zauberwort für mehr – an sich selbst beobachtbarer – zeitlicher Stimmigkeit. In dieser Abgrenzung, die wir da konkret vollziehen und ändern, indem wir beispielsweise unsere Online-Zeiten limitieren oder unsere Zeiten am Arbeitsplatz, wird deutlich, dass Zeitgrenzen Sinngrenzen sind. Denn vor der Abgrenzung waren die Fortsetzungsbedingungen des Systems anders als nach dem Abgrenzungsakt. Das System kann sich in seiner Selbstreproduktion, seiner Autopoiesis nun anders fortschreiben. Diese Überschreitung einer Sinngrenze (vorher/nachher) hat zeitliche Auswirkungen darauf, wie es weitergehen kann. Insofern sind diese Akte der Arbeit an der (eigenen) Sinngebung Akte „reflexiver Temporalisierung“.[5] Sprich: Die Verzeitlichung im System wird reflexiv, es wird Komplexität reduziert indem sie zeitlich verteilt wird und das Ergebnis hat Auswirkungen auf die weitere, die zukünftige Verzeitlichung im System. Wir überprüfen unsere zeitliche Situation, indem wir Zeitpunkte, Dauer und Zeitqualitäten, wie wir sie wahrnehmen nebst dessen, was diese auslöst, in den Blick nehmen. Und dafür nehmen wir uns Zeit.

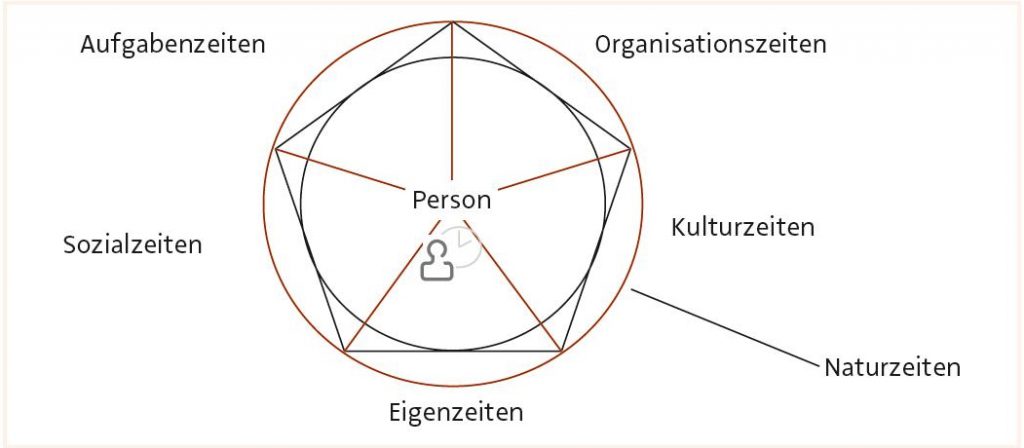

Wenn dies gelingt, passt unsere jeweilige Selbstverzeitlichung (als Ergebnis von Akten „reflexiver Temporalisierung“) zu uns als Person, zu unseren Beziehungen, unseren Aufgaben, unserer (Selbst-) Organisation und zur jeweilig relevanten Kultur. Und zu unserer Umwelt. Diese Kategorien können Hilfsgrößen sein, um sich der eigenen Selbstverzeitlichung reflexiv zu nähern. Einfacher wird es dadurch nicht, denn diese genannten sechs Dimensionen entfalten sich auch wiederum in der Zeit: In Eigenzeiten, Sozialzeiten, Aufgabenzeiten, Organisationszeiten und Kulturzeiten – und sie sind eingebettet in natürliche Zeiten.[6]

Wer sich dieser Herausforderung stellt (als Person, Team, Organisation), erhält Aufschluss darüber, welche Bedürfnisse vorhanden sind und welche Notwendigkeiten, Möglichkeiten, Einschränkungen und Begrenzungen in den verschiedenen Dimensionen zu berücksichtigen sind. Konkret heißt das dann, als Person zu wissen, welche Zeiten ich für meine Eigenzeitbedürfnisse (z.B. für meinen Sport) vorhalten sollte, wieviel soziale Zeit (in der Familie, im Team, im Kontakt mit MitarbeiterInnen) wichtig und notwendig ist, wieviel Zeit die eigentliche Kernaufgabe braucht, wieviel Zeit die Organisation für die Organisation (Routinen, Prozesse, Fristen usw.) mit welchen Folgen für meine eigene Selbstorganisation benötigt und wieviel Zeit für kulturelle Verrichtungen (z.B. für die Religionsausübung und ritualisierte Zeiten) zu berücksichtigen ist – und wie dies zeitliche Netzwerk passend ist zu natürlichen Rhythmen und Zyklen (z.B. der Jahres- und Tageszeit, der eigenen biologischen Leistungskurve). Sich derart an den eigenen zeitlichen Mustern abzuarbeiten, das braucht Zeit. Zeit für die Zeit – reflexive Temporalisierung. Derartige „Zeitumstellungen“ sind systemisch gesehen nur dann wirksam, wenn es gelingt, auf die Ebene der Musterbildung zu kommen und von da aus die eigenen „Sägeschärfeprojekte“ anzulegen. Die Sägeschärfemetapher macht deutlich, worum es geht: Ich kann natürlich so tun, als handele es sich um Zeitprobleme und mein Zeitmanagement mit der stumpfen Säge verbessern. Oder ich kann das dahinterstehende Sachthema angehen, aufhören mich sinnlos zu schinden und schlechte Qualität zu liefern, verlangsamen, aussteigen und mir Zeit nehmen, um mein Handwerkszeug in einen guten Zustand bringen. Das macht klar: Reflexive Temporalisierung ist Zeit für etwas, das sich in der Zeit abbildet, das zeitliche Auswirkung hat. Zeit ist nur das Symptom, eine Füllstandsanzeige des Nacheinanders, nicht die Ursache. Wenn sich Systeme darauf einlassen, dann können sie – auf anderem Niveau – lernen. Das ist dann immer auch Lernen zweiter Ordnung, denn es wird – egal was ich lerne – zudem immer auch wieder Lernen mitgelernt.[7]

Bleibt also für Beobachter die Frage: Wie lernen sie, welche möglichen Vergangenheiten und Zukünfte relevant sind für die aktuelle Gegenwart?

Wenn dies Lernen (jeweils systemspezifisch und immer wieder neu!) gelingt, dann entsteht – jedenfalls für „eine Zeit lang“ – eine stimmige Systemzeitlichkeit. Vielleicht tauchen dabei auch neue Unterscheidungen auf, z.B. statt schnell/langsam: brauchbar/unbrauchbar oder hilfreich/hinderlich. Diese stimmige Systemzeitlichkeit ist an der Grenze zur jeweils relevanten Umwelt aus- und abgearbeitet worden – und steht nun nebst gelernter und konservierter Modelle zur Musterüberprüfung und -brechung für die Zukunft bereit.

Und die Zukunft ist – wie uns die Systemtheorie beschert – kontingent. Sie könnte immer auch anders sein. Irgendwie hatten wir’s ja geahnt: ein Ende ist nicht in Sicht.

Aber das ist eine andere Geschichte zwischen System und Umwelt.

Ich suche mir jetzt mal ein anderes „Sommerloch“-Thema. Hätte ich geahnt, wie tief ich mit der System/Umwelt-Unterscheidung in ein Sommerloch fallen könnte, hätte ich mir andere Vergangenheiten und Zukünfte für diese Gegenwart ausgesucht 😉

Gute Zeiten in einem schönen Sommer!

***

[1] Luhmann, Niklas: Soziale Systeme. 4. Aufl., Suhrkamp, Frankfurt am Main 1993

[2] Luhmann, Niklas: Die Gesellschaft der Gesellschaft. Suhrkamp, Frankfurt am Main 1997

[3] Luhmann, Niklas: Die Knappheit der Zeit und die Vordringlichkeit des Befristeten. In: Die Verwaltung 1/1968, S. 3-30

[4] Simon, Fritz B.: Formen. Zur Koppelung von Organismus, Psyche und sozialen Systemen. Carl-Auer-Systeme-Verlag, Heidelberg 2018

[5] In Anlehnung an Peter Fuchs, der auch von „Temporalisierung zweiter Ordnung“ spricht. Vgl. Peter Fuchs. Die Zeit und das Lernen. In: Geißler, Karlheinz A./Orthey, Frank Michael/Fuchs, Peter: Zeit und Qualität. Zeit und Organisation. Zeit und Lernen. Expressum Verlag, Hannover 2010, S. 77 – 90

Genaugenommen beinhaltet Temporalisierung bereits ein reflexives Element. „’Temporalisierung‘ bedeutet (…) das Reflexivwerden von Zeit.“ (Orthey 1997, CD-Rom, Temporalisierung und Vergeschichtlichung.doc) Daraus ist Geschichte und Geschichtsschreibung entstanden. Da nun diese Akte reflexiver Verzeitlichung wiederum reflexiv werden, spricht Fuchs von „Temporalisierung zweiter Ordnung“. Vgl. Orthey, Frank Michael: Zeit der Modernisierung. Zugänge einer Modernisierungstheorie beruflicher Bildung. Hirzel-Verlag, Stuttgart 1997

[6] Orthey, Frank Michael: Zeitumstellung. Für einen guten Umgang mit der Zeit. Haufe Verlag, Freiburg 2017

[7] Hier fügt Peter Fuchs (2010. S. 86) ein „Aber“ an und verweist auf das „Selbstbefriedigungsverbot“ in der Theorie funktionaler Differenzierung. Nicht Lernen um des Lernens willen, nicht Liebe um der Liebe willen, nicht Politik der Politik (der Macht) wegen. Also auch nicht Zeit um der Zeit willen!

***

Etwas sommerlochtauglicher geschrieben:

Frank Michael Orthey: Zeitumstellung. Für einen guten Umgang mit der Zeit. Haufe-Lexware.

Leseprobe unter www.zeitumstellung.jetzt

Jetzt beim Autor bestellen für € 24,95 einschl. Versand

Fordern Sie gerne ein Rezensionsexemplar beim Autor an:

Abonnieren Sie hier den Newsletter für diesen Blog.

0 Kommentare